“がらくたのうしろから、必死に鳴く猫の声がきこえてきた。わたしたちが帰ってきたとき、チートは、あわてて身をかくしたのだろう。そして、やっとわたしたちだと気づいたのである。チートは、懸命にがらくたのあいだをすりぬけ、這い出てきた。そして、目を皿のようにして、訴えるようなバスをはりあげる。それはあたかも、どんなに苦しくひとりぼっちだったか、どんなにこわい思いをしてかくれていたかを、語りかけているようだった。チートは、わたしの胸にとびつき、爪をたててつかまり、鼻づらをこっちの口におしつけ、ひたいをこすりつける。要するに、あらゆる方法で、自分のよろこびをぶちまけているのだった。”

(クズネツォーフ『バービイ・ヤール』草鹿外吉訳、大光社 p.278より抜粋)

作者クズネツォーフの少年時代を共に過ごした相棒・チート。私が『バービイ・ヤール』が大好きな理由のひとつはこれが希有な猫好き文学であるところです。

ナチスのキエフ侵攻、ソ連の反撃、市民の窮乏、バービイ・ヤールで起こった虐殺。これらの「歴史的大事件」を描くにあたってクズネツォーフは、戦争を生き延びてその後の世界がどうなったか知っている、大人になった自分の視点から俯瞰して書くことを選択しませんでした。

代わりに彼は、当時自分がたまたまそうであったところの十四才の少年――知っていることよりも知らないことのほうが多く、これからどうなるのか、誰が勝って誰が負けるのかも知らなった、ゆえに出来事を猫と同じくらいありのままに見ていた子供の眼を通して当時を語っています。

それがこの本に臨場感と、児童向け冒険小説のような前向きな元気さと、時代も国境も越える普遍性を与えていると思います。

“わたしは、乾草のうえにあお向けにねころび、木々の梢の泳いでいくのを眺めていた。ときおり、赤毛のリスや、まだら模様のキツツキが目にとまる。さまざまなことが、いっぺんに思いだされるような気分になった。世界は広大だということ。右どなりにいるのが、ワシーリイであること。それに、この灰緑色のイナゴときたら、糸や縫目のあいだを歩きまわっているが、この糸や縫目は、まるで、われわれの町みたいだな。ああ、そこじゃ、とんでもないことが起こっている。そこには、バービイ・ヤールがダールニツアが、命令が空腹が、アーリヤ人、フォルクスドイチェ、焚書がある。だのに、このあたりは、何百万年前とまるで同じだ。松の木々は梢をひそやかにそよめかせ、大空の下には、広大な祝福にみちた大地が、ひろがっている。アーリヤ人のでも、ユダヤ人のでも、ジプシーのものでもない大地。ひとえに、人びとのための、ほかならぬわれわれ人間のための大地が……”(p.177-178)

猫のチートは歴史に名を残した猫ではありません。一介の無名のイエネコでした。でもそんなことには関係無く、十四才だった当時の作者にとって彼は英雄でした。そして大人になって作家になったクズネツォーフは当時の自分の感じたとおりにチートを、文学の中に書き残されて永遠を生きるに値する存在として扱ったのでした。

“猫のチート。わたしの忠実なる友、同志であり、わたしは、全少年時代をかれとともにすごしたのである。わたしは、考えた末、かりに猫のチートをわが家族の一員にあげないなら、事実に反する罪を犯すことになると、決したのである。少なくとも、わたしにとって、かれはつねにそういう存在だった。そしてかれは、わたしの生涯にとって、少なからざる意義をもつ役割を果たしたのである。

(中略)

猫のチートは年寄りで気はやさしいが、見かけは実にしっかりして手ごわそうである。なれなれしくされるのが嫌いで、だれが自分にほんとうによくしてくれるのか、だれが口先だけでうまいことをいっているのか、きわめて敏感に見分けていた。

(中略)

わがチートは、ファシストどもの飛行機をのがれて『防空壕』にかくれることには習熟したものの、政治のことなぞちんぷんかんぷんだった。いわばチートは、わが家でもっとも非政治的といえるだろう。”(p.37)

もし『バービイ・ヤール』が戦争と虐殺の恐怖をただただつらく重苦しく書いた本だったなら、私はこの本を図書館で読んだあとでわざわざ古本を買うことまではしなかったでしょう(当時は今みたいにプレミア価格じゃありませんでした)。そういう本だったらそもそも最後まで読めたかどうかも疑問です。

戦争は怖い、戦争は許せない、という気持ちと、

猫のチートはすごい、猫のチートが大好きだ、という気持ち、

戦時下の十四才の少年の中でこのふたつの気持ちの大きさ・重さには違いが無かったということ。そこに嘘をつかないで書いている本だから私はこの本が好きなのだと思います。

突き詰めれば「戦争反対」と「猫大好き」は同じひとつの思想なのだと言っている本だと言えるかも知れません。

“ファシズム、強制、戦争は、過去に関する書物のうちに残ったもの以外、すべて消え去るべきである。

それらの書物の一冊の最後にあたり、読者諸君に平和を望みつつ。”(p.324)

【おまけ】

“猫というのは、おどろくべき動物である! かれらは、人間のあいだで暮らし、人間に依存しながら、その自立性をりっぱに固持している。そして、かれらにはかれら独自の複雑な生活があって、この生活は、わたしたち人間のそれとはほとんどかかわりがない。かれらは、自分たちのカレンダー、かれら独自の道路や通路、接続地点などを、その領土の上にもち、それらがわたしたち人間のものと合致することは、稀である。”(p.272)

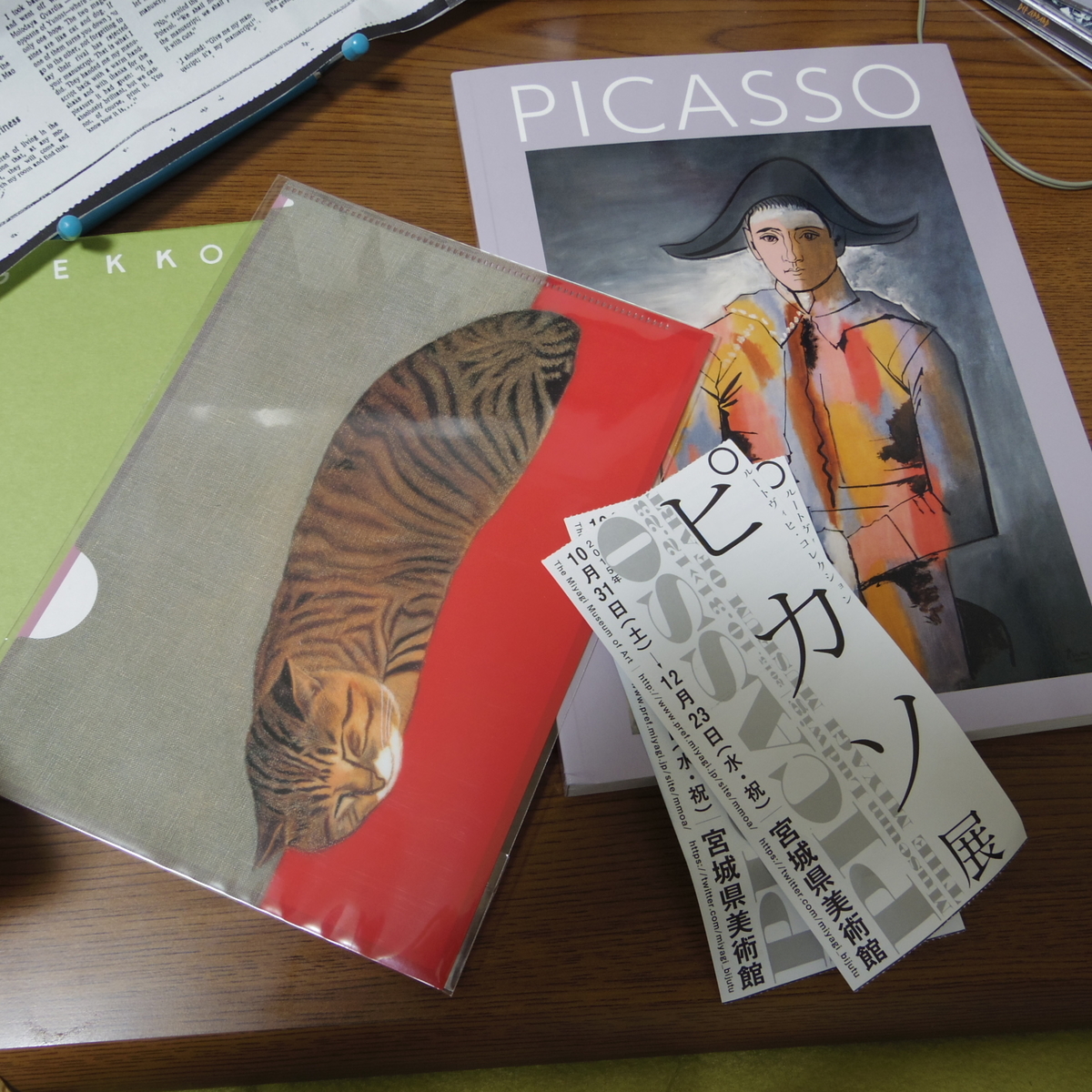

このくだりを読んで、七年前に宮城県美術館で見たキジトラの猫の絵を描いた画家・長谷川潾二郎の猫エッセイを思い出したので以下に書き写しておきます。

“タローの持っている地図は案外広いものだったらしい。新聞で読んだのだが、これはドイツの動物心理学者、ライハウゼン、R・ウォルフ両氏の説だそうだが、猫は必ず小さい塔を持っていて、其処から放射状に道があるのだそうだ。この猫の領土の表示システムは複雑なものだそうだ。「タローの塔は何処にあるのでしょう」と言って家内は家の中を見渡した。確かにそれはこの家の中にある筈だ。私の家の中に、見る事の出来ない塔が立っているという事が不思議だった。”

(『長谷川潾二郎画文集 静かな奇譚』求龍堂 p.159より抜粋)